L’énergie en France, un secteur stratégique

Le modèle français, mix énergétiques et consommations par secteur

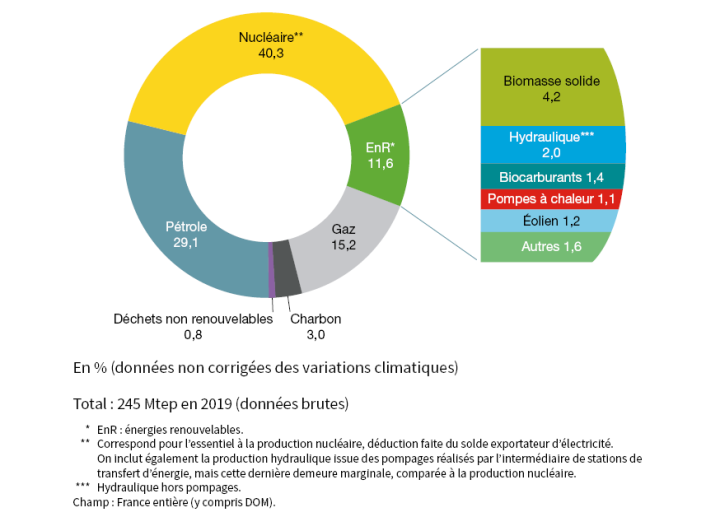

En 2019, en France, le modèle énergétique était construit autour d’une production composée d’un mix énergétique reposant principalement sur l’énergie nucléaire (77,5%), et les énergies renouvelables (21,8%) et d’une consommation au mix énergétique bien différent.

Si la part du nucléaire y est également majoritaire et en hausse depuis 1990 (+ 46%), le pétrole et le charbon restent des énergies importantes, bien que leur consommation diminue (-17% et -63%). La part du gaz et des énergies renouvelables dans la consommation française continue d’augmenter (respectivement + 28% et quasiment + 100%).

Une approche par secteur d’activité permet de mieux appréhender la consommation finale d’énergie en France. Celle-ci se répartit, en 2019, principalement entre quatre secteurs :

-

Les transports représentent 32% de la consommation finale française. Ce secteur, dont la consommation est en constant accroissement, est dominé par les produits pétroliers (91%) mais voit progressivement entrer dans son mix énergétique l’électricité et les biocarburants. La part de ces derniers reste néanmoins très faible (2% et 7%).

-

Le résidentiel, dont la part s’élève à 29% de la consommation finale, est un secteur relativement stable dont le mix énergétique est éclaté entre l’électricité, les énergies renouvelables, le gaz et le pétrole, dont la part baisse progressivement au profit de celle des énergies renouvelables.

-

L’industrie qui représente 19% de la consommation finale française, voit sa consommation énergétique baisser légèrement depuis 2011 et se répartir à quasi parts égales entre l’électricité et le gaz.

-

Le tertiaire, enfin, constitue 17% de la consommation finale et passe d’un accroissement constant jusque dans les années 2000 à une quasi stabilisation depuis, avec une forte dominance de l’électricité, suivie par le gaz et les produits pétroliers, dans son mix énergétique.

Une transition encore trop lente selon les experts

À travers le monde, les scientifiques et les citoyens alertent les États quant aux conséquences majeures des activités humaines sur le climat, anticipées par les experts. Pour y faire face, des accords internationaux et des politiques nationales sont mis en œuvre en France, depuis près d’un demi-siècle, mais les trajectoires dessinées par les objectifs internationaux comme nationaux restent insuffisantes pour contrer les effets du changement climatique.

L’organisation actuelle de nos sociétés et de nos modes de vie nous conduit à utiliser énormément d’énergie pour la satisfaction de nos besoins quotidiens (se chauffer, se nourrir, se déplacer, se divertir, etc.). C’est le résultat de choix d’infrastructures et d’évolutions socio-culturelles [...]. Cette surconsommation engendre des pollutions et des émissions de gaz à effet de serre qui bouleversent le climat et mettent en péril les conditions mêmes de la vie de l’humanité.

Les réglementations nationales, telles que les Lois Grenelle ou la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et les stratégies et engagements énergétiques pris par la France communément avec l’Union européenne, tels que la stratégie européenne de neutralité carbone à 2050 ou la participation aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, constituent de premières réponses apportées par l’État pour œuvrer à la transition énergétique.

Néanmoins, les experts s’accordent pour dire que ces politiques sont encore insuffisantes : non seulement le rythme de transformation du modèle économique et énergétique est encore bien trop lent pour atteindre les objectifs établis, mais encore les seuils fixés par les États, notamment au titre des engagements internationaux tels que ceux de la COP21, ne sont pas suffisants pour endiguer le réchauffement climatique.

-

+1°C

C’est le réchauffement moyen déjà atteint dans le monde

-

+3°C

C’est la trajectoire de réchauffement projetée d’ici 2100, à partir des engagements pris à la COP21

Réseau Action Climat, Il est encore temps ! 3 leçons à retenir pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°c, 2018

Il est indispensable de passer des politiques des petits pas à des changements profonds, nécessaires à une transition écologique juste pour toutes et tous, au nord comme au sud. Les gouvernements doivent entendre l’appel de la science et des citoyens. Ils doivent appliquer des “Plans d’actions 1,5°c” pour rendre leurs politiques compatibles avec le seul objectif acceptable de l’accord de Paris.

Pourtant, selon l’ADEME – Agence de la transition écologique, cette transformation du modèle énergétique peut constituer une véritable opportunité économique et sociale avec la possibilité de créer de nouvelles activités économiques porteuses d’emplois et de mobiliser la société civile au sein d’une gouvernance de l’énergie plus participative tout en soutenant le développement des territoires par la mise en œuvre d’un modèle de production réparti géographiquement.

L’énergie, un secteur économique à fort potentiel d’emplois

Aujourd’hui, selon l'INSEE, le secteur de l’énergie représente quasiment 180 000 équivalents temps plein – soit près de 1 % de l’emploi en France –, au sein d’environ 26 000 entreprises.

Il est principalement dominé par de très grandes entreprises – 97% des emplois et 96% du chiffre d’affaires du secteur sont concentrés au sein de 42 grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire – qui se répartissent principalement entre des activités de production d’électricité et d’énergies renouvelables, de gestion des réseaux de gaz et d’électricité, de distribution des carburants et de raffinage du pétrole.

Malgré un retard sur la trajectoire fixée par le gouvernement pour le développement des énergies renouvelables, ces secteurs progressent depuis 2018 en termes de chiffres d’affaires comme d’emplois, avec toutefois des disparités entre les filières. Cette part de marché encore faible représentait néanmoins plus de 90 000 équivalents temps plein (+ 14 % par rapport à 2016) et un chiffre d’affaires de plus de 27 milliards d’euros (+ 14,9 % par rapport à 2016), en 2018, selon l'ADEME.

Le développement de la filière des énergies renouvelables pourrait générer environ 330 000 créations d’emplois directes ou indirectes d’ici 2030, notamment des emplois non délocalisables.