Impliquer mes parties prenantes dans ma démarche : pourquoi ? comment ?

Évaluer l’impact de son activité est une démarche globale qui consiste à comprendre, mesurer et valoriser les effets - négatifs ou positifs-, générés par son organisation sur ses parties prenantes et son environnement. L’identification des parties prenantes est donc un travail incontournable au lancement d’une démarche d’évaluation.

Bien que cela puisse ajouter de la complexité à l’évaluation, il y a de nombreux avantages à les impliquer de manière effective, qu’il s’agisse de salariés, de bénéficiaires (qui sont les témoins directs de l’impact de votre activité sur leur vie), de partenaires de confiance, etc.

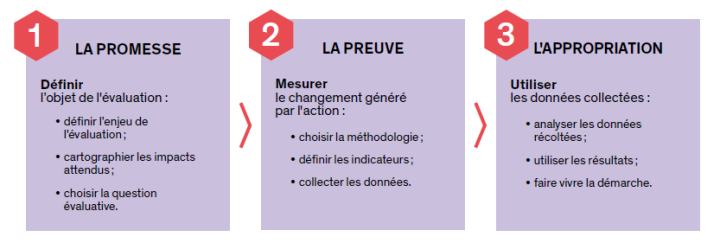

Il convient alors d’identifier quelles parties prenantes sont les plus pertinentes à mobiliser et à quels moments elles pourront intervenir. Impliquer ses parties prenantes n’est pas une logique binaire : en fonction de vos enjeux et de vos moyens, mais aussi de leur volonté à s’investir, il est possible d’associer plus ou moins d’acteurs à tout ou partie de la démarche. En se basant sur les trois étapes d'une démarche d’évaluation proposées par l’Avise, plusieurs moments sont opportuns.

Impliquer nos parties prenantes dans la démarche d’évaluation nous a permis d’ajuster nos actions avec nos partenaires proches, notamment les collectivités et les porteurs de projet.

Une démarche d’évaluation commence par l’identification des impacts attendus de l’activité. Or, il est parfois difficile d’en avoir une vision exhaustive. Cela est d’autant plus vrai pour les entreprises de l’ESS, qui travaillent souvent autour de plusieurs enjeux sociétaux et se trouvent au confluent de différentes politiques publiques. Le partage de points de vue est alors primordial pour identifier l’ensemble des impacts et s’assurer de ne rien oublier. Impliquer ses parties prenantes permet aussi l’identification de nouveaux impacts.

Par ailleurs, étant entendu qu’il est impossible de conduire une évaluation exhaustive, il est nécessaire de choisir et prioriser les impacts qui seront évalués. Associer une diversité de points de vue, en impliquant ses parties prenantes, permet d’identifier ce qui compte vraiment (ce qui fait la valeur du projet) et de « viser juste » pour le périmètre de la démarche d’évaluation. Il s’agit aussi de valider collectivement les objectifs de l’évaluation.

Enfin, les représentations et définitions pouvant varier d’un acteur à un autre (par exemple sur les notions de « lien social » ou « d’insertion »), il est important d’impliquer ses parties prenantes pour construire de façon partagée la vision et le vocabulaire qui seront le socle de l’évaluation.

Lors de l’étape de mesure, impliquer ses parties prenantes vise à s’assurer que la méthode choisie et les outils mis en œuvre contribueront à atteindre les objectifs de l’évaluation et seront pertinents vis-à-vis de l’activité de l’organisation.

Le regard des parties prenantes est notamment utile dans la sélection des indicateurs qui seront utilisés : contribuent-t-ils à répondre à ma question évaluative ? L’information recherchée est-elle accessible ? Ou, au contraire, difficile à collecter ? etc. Impliquer ses parties prenantes peut également conduire à identifier de nouveaux indicateurs.

Impliquer ses parties prenantes permet aussi de vérifier que la collecte des données prévue est pertinente et réaliste : auprès de quelle partie prenante la donnée va-t-elle être collectée ? Par qui ? Avec quel outil ? À quel moment ? Sur quelle période ? etc.

Par ailleurs, tester les outils de collecte avec, par exemple, quelques salariés puis quelques bénéficiaires permet de s’assurer que les questions seront bien comprises et donc que les données collectées seront pertinentes.

Enfin, certaines parties prenantes, comme les équipes salariées, peuvent être impliquées directement dans la réalisation de la collecte de données.

Enfin, il est fortement recommandé d’associer les parties prenantes lors de l’étape d’appropriation des résultats.

À travers leur expérience et leur appréhension du contexte, chacune d’entre elles a une vision différente des résultats. Le processus d’interprétation est ainsi enrichi du regard de chacun. Par exemple, un effet observé peut sembler satisfaisant pour un financeur mais insuffisant pour un travailleur social. C’est la multiplicité des appréciations et leur confrontation qui permettent de construire une vision partagée du projet, d’éclairer les résultats obtenus et de proposer, le cas échéant, des ajustements pertinents (faut-il adapter notre activité ? Si oui, comment ?).

Mobiliser ses parties prenantes dans l’interprétation des résultats permettra également qu’elles s’en approprient les conclusions. Elles seront ainsi plus enclines à les partager et les utiliser par la suite.

Les résultats peuvent faire évoluer les activités, les publics accompagnés, etc. D’un point de vue managérial, l’évaluation constitue donc un changement pour toute organisation. Si l’évaluation n’a pas été partagée, il est probable que les évolutions demandées soient incomprises ou difficilement appropriées par les salariés ou les bénévoles.

L’évaluation peut également permettre d’associer davantage vos partenaires et leur offrir une compréhension plus fine de votre projet.

Vous pouvez, par exemple, impliquer vos parties prenantes de manière transverse, tout au long du projet, en mettant en place une gouvernance qui leur est ouverte. Il sera plus facile de faire vivre la démarche, voire de générer une dynamique collective autour de votre projet.

Il est également indispensable de sensibiliser les acteurs participant à votre démarche, voire de les former à l’évaluation en fonction de leur degré d’implication. L’évaluation n’est pas une démarche neutre et requiert des compétences ainsi qu’un positionnement spécifique dont ils doivent avoir connaissance.

Au-delà des enjeux méthodologiques, souvenez-vous qu’une évaluation met en relation différents acteurs et leur permet d’enrichir leurs liens et connaissances mutuelles. Associer vos parties prenantes est donc une condition de réussite, voire de légitimité, de votre évaluation.

Habitats des possibles, l’implication des parties prenantes au cœur de l’évaluation

Habitat des Possibles est une association fondée en Gironde en 2016, qui vise à accompagner les communes rurales dans la création d’habitats partagés et accompagnés pour les retraités, avec la participation des habitants du territoire. L’association a lancé une démarche d’évaluation de son impact social en 2019, au sein de laquelle l’implication des parties prenantes a été centrale : les critères d’évaluation et les indicateurs ont été identifiés avec les bénéficiaires, les bénévoles, les salariés et les élus, à travers des réunions collectives et des entretiens en ligne. Leur participation a permis d’identifier de nouveaux effets sur les bénéficiaires (par exemple le développement d’un sentiment d’appartenance à un groupe), ainsi que de nouveaux indicateurs (comme le sentiment de sécurité des habitants et de leurs proches). Ces critères ont ensuite été validés par un comité de pilotage pluridisciplinaire (universitaires, représentants du monde associatif, financeurs du projet, etc.).

Le guide « Evaluer son impact social » de l’Avise vise à orienter et outiller tous ceux qui souhaitent lancer une démarche « premiers pas » d'évaluation de leur impact. Il propose également des outils pratiques et des exemples concrets pour vous inspirer et vous aider à passer à l’action. À chaque étape de votre démarche d’évaluation, vous êtes accompagné !