Alimentation durable : de quoi parle-t-on ?

Les trois dimensions de l’agriculture durable

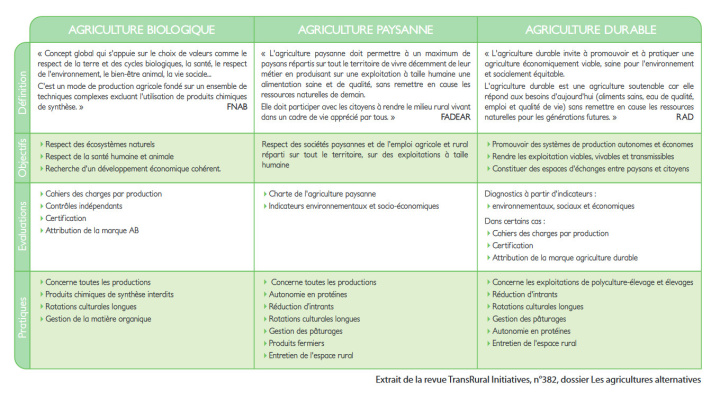

Face au modèle dominant de l’agriculture intensive, d’autres systèmes de production et d’organisation agricoles se sont développés sur les territoires : l'agriculture paysanne, biologique, autonome et économe... À quoi correspondent ces différentes approches qui sont autant de composantes de l'agriculture durable ?

Une agriculture biologique, paysanne ou durable ?

L'agriculture durable est la déclinaison pour le secteur agricole et rural des 27 principes du développement durable ratifiés lors de la conférence de Rio en juin 1992.

L’agriculture durable invite à promouvoir et à pratiquer une agriculture économiquement viable, saine pour l’environnement et socialement équitable. Dans le respect des principes du développement durable, elle répond aux besoins d’aujourd’hui sans remettre en cause les ressources naturelles pour les générations futures.

L’agriculture durable entraîne une refondation des modèles agricoles sur de nouvelles bases, organisées autour de trois dimensions :

- la viabilité économique, avec des systèmes de production économes, autonomes et dégageant des revenus décents pour les agriculteurs ;

- l’équité sociale, en assurant un partage des richesses, des droits à produire et du pouvoir de décision, mais aussi la transmissibilité des exploitations et le maintien de l’emploi agricole ;

- la protection de l’environnement en préservant la fertilité des sols, la biodiversité, les paysages, la qualité de l’air et de l’eau.

Quelles sont les spécificités de chaque approche ?

Si l'agriculture biologique, l'agriculture paysanne et l'agriculture autonome et économe se démarquent clairement de l’agriculture intensive et productiviste fortement consommatrice d’intrants, elles ont chacune leurs spécificités. Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Produire tout en respectant les écosystèmes naturels

La culture et l’élevage ont un impact important sur l’environnement.

Dans son rapport agriculture mondiale horizon 2015/2030, l’organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) met en avant les liens entre agriculture, pollution et gaz à effet de serre : « la culture et l’élevage sont les causes principales de la pollution de l'eau par les nitrates, les phosphates et les pesticides. Ils constituent aussi les principales sources anthropiques des gaz à effet de serre - le méthane et l'oxyde nitreux - et ils contribuent massivement à d'autres types de pollution de l'air et de l'eau. L'étendue et les méthodes de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche sont les principales causes de perte de biodiversité dans le monde ».

Ce lien entre agriculture et environnement se traduit en chiffres de manière significative : notre alimentation est responsable de près de 40 % de notre empreinte écologique, selon le groupe de réflexion Global footprint network. Nos choix alimentaires et l’organisation du système d’approvisionnement contribuent à hauteur de 30 % des émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique.

À contre-courant de l'agriculture intensive, l'agriculture durable promeut des pratiques respectueuses des écosystèmes naturels. Les agriculteurs ne sont pas les seuls moteurs de cette transition : les consommateurs deviennent plus conscients de l'impact de leurs achats sur l'environnement. D’après une étude réalisée par la fondation Carasso en 2016, 47 % des Français disent consommer plus de produits ayant faible impact sur l’environnement depuis deux ans (cf. infographie Fondaton Carasso).

Produire une alimentation respectueuse de la santé des consommateurs

La France est le premier utilisateur de pesticides des 27 pays européens. Trois cultures sont spécialement concernées : la vigne, le blé et le colza. Des effets sur la santé peuvent être constatés en raison d’une exposition directe (concernant en premier lieu les ouvriers agricoles ou employés des usines de produits phytosanitaires) ou indirecte (par les résidus présents dans les produits agricoles et l'eau courante ou les émanations provenant de l'épandage).

Réalisé par le Centre de ressources du DLA dédié à l'IAE, opéré par l'Avise, ce guide vise à valoriser les actions des structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) et à favoriser le développement de projets territoriaux amenant un renforcement des systèmes alimentaires locaux. Y figurent un grand nombre d’outils méthodologiques pouvant être mobilisés pour des projets dans d’autres secteurs que l’alimentation (mobilité durable, économie circulaire, etc.). Ce guide de l’Avise a été réalisé en partenariat avec les réseaux Cocagne, Emmaüs France, CHANTIER école, Croix-Rouge insertion et le centre de ressources du DLA sur le financement porté par France Active.

D'après une étude réalisée, en décembre 2010, par Générations futures (PDF), en partenariat avec WWF France, un enfant de 10 ans est susceptible d'être exposé, par son alimentation, à 128 résidus chimiques en l'espace d'une seule et même journée. Cela représente un total de 81 substances chimiques différentes et 47 substances cancérigènes différentes.

Contrairement à l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique interdit les produits phytosanitaires et les pesticides de synthèse (mais autorise l'usage de pesticides naturels), relevant ainsi le défi de la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, selon la FAO, l'agriculture biologique a le potentiel, sous certaines conditions, de nourrir la planète. Si les rendements moyens des productions végétales sont estimés en agriculture biologique de 20 % à 25 % inférieurs à ceux des pratiques traditionnelles, la différence tombe à 9% ou 8% lorsque les exploitations biologiques ont recours soit aux cultures associées (plusieurs plantes cultivées sur la même parcelle), soit aux rotations (cf. étude du Proceedings of the Royal Society - en anglais).

Réduire l’insécurité alimentaire

D’après les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion, plus d’un adulte sur dix vit dans un foyer en insécurité alimentaire pour raisons financières, soit environ 12% (2010).

Le Conseil national de l’alimentation définit l’insécurité alimentaire comme « la situation des personnes qui n’ont pas accès à une alimentation sûre et nutritive en quantité suffisante, qui satisfasse leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine ». Il ne s’agit pas là d’un problème de disponibilité de produits alimentaires mais d’un problème de pouvoir d’achat et de pauvreté.

Cette réalité se traduit par une augmentation des personnes ayant recours à l’aide alimentaire. En France, les quatre principales associations de l’aide alimentaire - Banques Alimentaires, Croix Rouge française, Restos du Cœur et Secours Populaire - ont reçu 3,9 millions de bénéficiaires en 2013.

Par ailleurs, les inégalités sociales et la précarité génèrent d’importantes disparités en matière de comportements alimentaires et de risque nutritionnels. À la pauvreté économique s’ajoute alors la pauvreté alimentaire, engendrant très souvent des problèmes de santé. Pour cette raison, le Programme national alimentation et insertion (PAI) sensibilise les personnes recourant à l’aide alimentaire pour améliorer l’état nutritionnel et prévenir les carences alimentaires. De nombreuses associations, comme la Tablée des Chefs, mènent également des actions d'éducation culinaire.

Créer des emplois de qualité et développer les territoires

Des données révélées par la Mutualité sociale agricole (MSA) mettent en lumière la situation de détresse du milieu agricole.

Le suicide est la troisième cause de mortalité chez les agriculteurs : entre 2010 et 2011, près de 300 suicides d’agriculteurs ont été comptabilisés (485 suicides entre 2007 et 2009, sur trois ans). Pour prévenir ces situations, la MSA a lancé la plateforme d’aide téléphonique Agri’écoute. La plateforme reçoit près de 300 appels à l’aide par mois.

Parmi les facteurs de résignation, la difficulté à vivre de son travail et un niveau élevé d'endettement dans un contexte de crise économique agricole. En 2015, 30 % des agriculteurs ont eu des revenus équivalents à 350 euros par mois. En 2014, ils étaient 18 % dans cette situation.

Face à ces conditions très difficiles et à la disparition de métiers agricoles et de leurs savoir-faire, l'agriculture paysanne, composante de l'agriculture durable, vise à permettre à un maximum de paysans, répartis sur tout le territoire, de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine. Parmi les réponses apportées, le développement des systèmes de circuits courts de proximité, comme les Amap, qui permettent de recréer du lien entre les producteurs et les consommateurs et d'assurer un revenu plus juste et stable aux agriculteurs.

Découvrez notre webinaire consacré aux modalités d'action pour une alimentation durable

Réalisé en mai 2020 dans le cadre du projet Tressons et du cycle de webinaires ESS & ruralités initié par l’Avise et le RTES, ce webinaire présente les modalités d'action des acteurs de l'ESS pour apporter une diversité de solutions permettant de construire une agriculture et une alimentation durables sur les territoires.

En savoir plus

À voir aussi

Précarité et ESS

Comment concilier enjeux écologiques et sociaux et autonomie énergétique ?

Acteurs de l’ESS et collectifs citoyens engagés pour un modèle énergétique durable et solidaire

26 initiatives pour accompagner l'habitat durable

Plus d'actualités

Découvrez les sept nouveaux lauréats du programme P’INS d’accompagnement à l’essaimage des innovations sociales !

Sommet de la Mesure d'Impact 2026

Le 13 avril 2026

Journée d'information Horizon Europe sur le Cluster 2 Culture, créativité et société inclusive

Le 26 mars 2026

Soutenir les générateurs de projets d’innovation sociale, c’est soutenir la résilience et l’attractivité économique des territoires