Économie sociale et solidaire (ESS) : de quoi parle-t-on ?

La définition légale de l’ESS

Le 31 juillet 2014, une loi en faveur de l’ESS est adoptée. Ce projet est initié en juillet 2013 par Benoît Hamon, alors Ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire.

Le périmètre de l’ESS défini dans la loi

L’article 1 de la loi-cadre relative à l'économie sociale et solidaire pose le périmètre de l’ESS : « L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

- une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ;

- une gestion conforme aux principes suivants : les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ; les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent être redistribuées. »

Des acteurs de l’ESS aux statuts variés

Le second alinéa de l’article 1 de la loi Hamon définit quant à lui les différents statuts des entreprises et les types d’activité entrant dans le champ de l’ESS : « L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :

- par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions, de fondations ou d'associations ;

- par les sociétés commerciales. »

Les cinq statuts dans l'ESS

La Loi de 2014 reconnait cinq statuts dans l’ESS :

- Les associations, définies par la loi de 1901 comme la « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».

- Les coopératives, définies par la loi de 2014 comme des « sociétés constituées par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires ».

- Les mutuelles, définies par l'article L110 1-1 du Code de la mutualité comme « des personnes morales de droit privé à but non lucratif ».

- Les fondations, définies par la loi du 23 juillet 1987 relative au développement du mécénat comme « l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. »

- Les entreprises commerciales de l’ESS. La loi de 2014, s’est ouverte – au-delà des statuts historiques de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles et fondations) – aux entreprises commerciales.

À noter qu’il n’existe pas, sur le plan juridique, de différences entre les associations et les ONG, qui font à ce titre partie du champ de l’économie sociale et solidaire.

À propos des entreprises commerciales de l'ESS

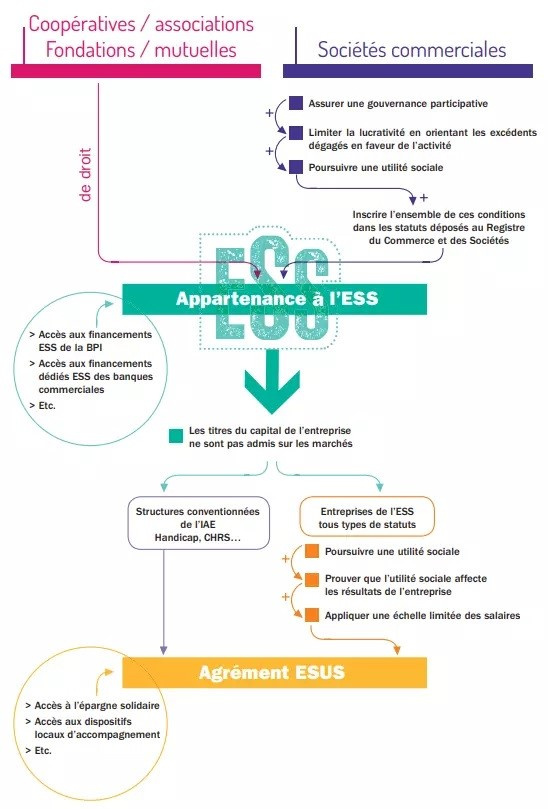

Pour être reconnues comme entreprises de l’ESS, les entreprises commerciales doivent, selon l’article 2 de la loi de 2014 :

- respecter les principes mentionnés dans l’alinéa 1 de l’article 1 : poursuivre un autre but que le seul partage des bénéfices, mettre en place une gouvernance démocratique décorrélée des apports en capital, avoir une gestion dans laquelle les bénéfices sont majoritairement consacrés au maintien et au développement de l’activité de l’entreprise ;

- rechercher une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi de 2014 (plus d’informations dans le prochain paragraphe) ;

- appliquer les principes de gestion suivants : prélèvement d’au moins 20 % des bénéfices pour un fonds de développement, affectation d’au moins 50 % des bénéfices au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires et interdiction de l’amortissement du capital.

L’approche inclusive de la loi permet de prendre en compte à la fois la diversité des acteurs (finalités, formes juridiques, modèles économiques, tailles, activités) de ce secteur, et les principes fondateurs qui les fédèrent. Ces structures, quelle que soit leur nature, sont communément appelées « entreprises de l’ESS ».

Les principes constitutifs de l’ESS

Les structures de l’ESS se distinguent grâce à deux grandes caractéristiques à l’origine de leur spécificité et leur plus-value : le partage de la richesse et une gouvernance démocratique.

Les entreprises de l’ESS répondent au principe de la lucrativité limitée ou de la non lucrativité. Comme indiqué dans la loi, les entreprises de l’ESS ont en commun un autre but que le partage des bénéfices. Cependant, il ne leur est pas interdit de réaliser des bénéfices ; comme pour toute entreprise, cela garantit leur bonne gestion et permet leur viabilité économique sur le long terme.

Parmi les modèles économiques des entreprises de l’ESS, il est possible de distinguer :

- les modèles principalement marchands : les mutuelles et les coopératives sont en concurrence directe avec les entreprises traditionnelles de leur secteur d’activité ;

- les modèles principalement non-marchands reposant sur une hybridation des ressources telles que les subventions, les dons, le mécénat de compétences, etc.

- des modèles hybrides comprenant des ressources marchandes et non-marchandes : fonds publics, vente de prestations et de services, dons issus de particuliers ou de mécénat d'entreprises, partenariat avec des acteurs publics ou privés, bénévolat et volontariat, etc.

La mise en œuvre d’une gouvernance démocratique fait partie des conditions cumulatives, mentionnées dans l’article 1 de la loi de 2014, que doivent remplir les entreprises pour appartenir au champ de l’ESS.

Il est possible de distinguer deux grands types de gouvernance démocratique au sein des entreprises de l’ESS :

- la règle « une personne, une voix » : le pouvoir des membres du Conseil d’Administration n'est pas réparti en fonction du capital détenu, mais selon le principe une personne égale une voix ;

- l’implication des parties prenantes : le pouvoir est réparti entre des acteurs de différentes natures et souhaitant se rassembler autour d’un projet commun.

Les chiffres-clés de l’ESS en France

En 2023, l’ESS représente…

-

155 000

entreprises employeuses (tous statuts juridiques confondus)

-

213 000

établissements employeurs (unités géographiquement individualisées rattachées à une unité légale : le siège de l’entreprise)

-

2,6

millions d’emplois

-

10 %

du nombre d’emplois en France

En 2023, les entreprises de l’ESS opèrent dans une grande diversité de secteurs et sous des formes variées :

-

120 000

entreprises de l’ESS sont des associations

-

24 000

entreprises de l’ESS sont des coopératives

-

7 400

entreprises de l'ESS sont des mutuelles

-

720

entreprises de l'ESS sont des fondations

L’utilité sociale, une spécificité de certaines entreprises de l’ESS

L’article 2 de la loi-cadre de 2014 distingue l’économie sociale et solidaire et l’économie sociale et solidaire d’utilité sociale.

Selon l’article 2, « sont considérées comme poursuivant une utilité sociale […] les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal l’une au moins des quatre conditions suivantes :

- elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d'accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion ;

- elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

- elles ont pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;

- elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté. »

Les entreprises de l’ESS d’utilité sociale apportent des réponses nouvelles à des besoins sociaux non ou mal satisfaits. Pour ce faire, elles s’appuient notamment sur leur ancrage territorial, la coopération multi-acteurs et l’innovation sociale.

L’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)

Pour être reconnues d’utilité sociale et bénéficier d’aides et de financements spécifiques, les entreprises de l’ESS – tous statuts confondus et dont les titres ne sont pas admis sur un marché financier – peuvent obtenir l’agrément ESUS.

Créé par la loi du 31 juillet 2014, l’agrément ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale) s’adresse aux structures de l’ESS justifiant d’un objectif d’utilité sociale. Il est délivré par les DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et permet un accès facilité à la finance solidaire, une visibilité accrue auprès des partenaires publics et privés, ainsi qu'une reconnaissance officielle du modèle social porté.

Pour obtenir l'agrément ESUS, les entreprises de l'ESS doivent respecter les conditions suivantes :

- modifier leurs statuts pour définir leur objet social, leur mode de gouvernance et leur gestion financière ;

- prouver que leur recherche d’utilité sociale a un impact sur leur compte de résultat ;

- limiter les écarts de rémunération.

En 2023, 2 000 entreprises de l’ESS étaient agréées ESUS dont 70 % d’association, 19 % de sociétés commerciales et 10 % de coopératives, soit 1,3 % des emplois de l’ESS.

Pour obtenir l’agrément ESUS, il est nécessaire de déposer une demande d’agrément auprès d’une Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Délivré pour une période de cinq ans (ou deux ans pour les entreprises de moins de trois ans), l’agrément permet aux structures agréées d’accéder au fonds d’épargne solidaire, à des outils de financement solidaire et à des marchés publics réservés.

Le champ de l'ESS proposé par la loi de 2014

Histoire succincte de l’ESS

L’économie sociale et solidaire prend forme au XIXe siècle, comme le relève l'historien Timothée Duverger dans son ouvrage L'économie sociale et solidaire (éditions La Découverte, 2023). Alors que la société s'industrialise et engendre de nombreuses inégalités, de nouvelles structures émergent pour apporter davantage de protection à la classe ouvrière. C'est ainsi que des structures sous statut coopératif ou mutualiste voient le jour à la fin du siècle.

La Troisième République contribue à dynamiser l'économie sociale et solidaire en lui apportant un premier socle juridique, avec l'adoption de la charte de la mutualité en 1898, de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou encore la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation.

À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la mise en place de l'État-providence dans le sillage du programme du Conseil National de la Résistance accorde une place accrue aux acteurs associatifs, dans des domaines comme le médico-social ou l'éducation populaire. De nombreuses initiatives et mouvements voient le jour, dont l'insertion par l'activité économique (IAE), qui émerge au cours de la décennie 1970 dans le but de favoriser l'autonomie de personnes en situation d'exclusion sociale et professionnelle. L’IAE prend place dans des activités peu prisées du secteur privé “classique” comme les services de proximité, le tri et le recyclage, la gestion des espaces verts ou la logistique.

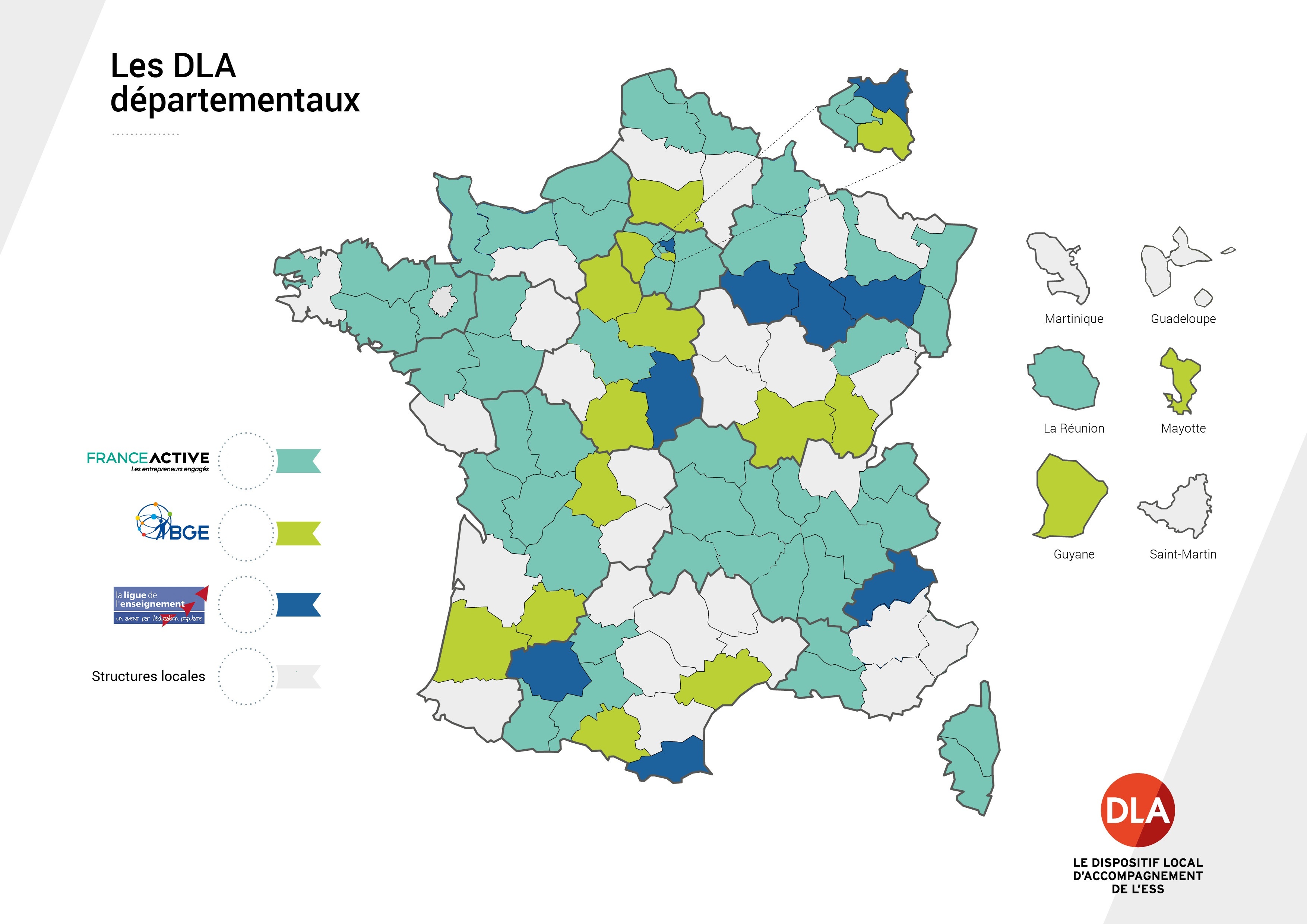

Dans les années 2000, de nouvelles dynamiques entrepreneuriales émergent pour répondre aux besoins sociaux non ou mal satisfaits par les services publics. Une politique publique de l’ESS se développe, ce qui favorise l’essor de fonds dédiés et de dispositifs d’appui tels que les incubateurs d’innovation sociale ou le Dispositif local d’accompagnement (DLA). C’est aussi à ce moment, en 2002, qu’est créée l’Avise, alors appelée "Agence de valorisation des initiatives socio-économiques", pour capitaliser sur les projets d’innovation sociale émergents, être centre de ressources et être l’opérateur national du DLA. Des organisations et réseaux, comme le Mouvement des entrepreneurs sociaux, sont également créés pour encourager le développement des entreprises sociales.

Enfin, la Loi n°2014-856, dite Loi Hamon, adoptée en juillet 2014, reconnaît officiellement l’ESS comme un ensemble réunissant « l’économie sociale », « l’économie solidaire » et « l’entrepreneuriat social ». Dix ans plus tard, le 13 juin 2024, un manifeste signé par les acteurs de l’ESS réaffirme leur volonté de faire de l’ESS la référence centrale de l’économie.

En savoir plus

À voir aussi

La gouvernance démocratique dans l'ESS

Choisir ma forme juridique dans l’économie sociale et solidaire (ESS)

Culture et Économie sociale et solidaire

Les principaux acteurs de l’ESS en France

Plus d'actualités

Découvrez les programmes d’accompagnement au changement d’échelle des structures de l'ESS !

Le 17 février 2026

Structures de l'ESS : découvrez vos accompagnateurs DLA sur les territoires

Évaluer l'impact des incubateurs de l'ESS : le référentiel Critérium de l'ESSEC

Le programme d'accompagnement de En Boîte le Plat